前几年,我与年青批评家楚寻欢先生常有交往,一次他来舍下见到我保留的2011年7月9日浙江《美术报》发的六整版抽象水墨画,内有一版半介绍的就是抽象水墨《书象》系列,其中与王冬龄先生今天的乱书完全相似的《书象系列之三》系2003年作,与他的“墨书”(暂用此名)相同的《书象系列之六》、《书象系列之八》等系2004年作。虽然只发了数幅,却是我那几年艰辛探索与思考书法进入当下形式之变的众多作品中的代表作,也是自己从抽象水墨当下性的角度审视与拓展书写形式的收获。而王冬龄先生的“乱书”与“墨书”则起始于2015年后,相隔近十年。在具有较为详实材料的基础上,批评家楚寻欢写下了《从杭法基到王冬龄看现代书法的尴尬乱象》一文,其中对当代书法有的观点和我的想法有点出入,不过应该尊重自由阐述个人想法的权利,重要的是此文和盘托出了王冬龄“乱书”、“墨书”作品源自于我的《书象》系列作品形式的客观事实,并将这一事实呈现于世,这一点我是铭谢于心的。除了美术报发表外,我的这些作品2007年在马鞍山市画院美术馆还专题展出过,当年《美术报》简讯中也报导了,同时在网上也露过面。时光不会倒流,到底是谁抄袭了谁不言自明。

楚寻欢文章自2017年在网上发出后,至今有几年时间了,所涉及到的人与事皆悄无声息。我在大众场合也基本上未提过,网上一段时间对王冬龄“乱书”的吹捧曾有所收敛,另外,他的“乱书”仍旧是一些所谓“学术性”水墨展经常邀展的常客。难怪有人说,在中国抄袭者并不以抄袭为耻,甚至反以之为荣。其实我认为倒不尽然,西尔万能不辞辛苦跨越国境找叶永青对簿公堂,也引起了人们对抄袭事件的关注与重视。长时间来王冬龄先生对文章提出的问题无言以对,我认为也就是默然认可文中列举事实的客观性,他找不出理由来反驳,干脆不发声让人深浅莫测,实际上也就是默然承认了自己的抄袭(窃取),露出了一副“你能拿我怎么着”的态势。如果真没有抄袭他早就会据理反驳撰文洗清,其目的就是要让时间来淡化以脱离干系。中国美院是《美术报》的主办单位,出版后的报纸随处可见,我认为身为美院教授的王冬龄不但见到了还认真研究了《书象》系列中有关作品,否则不会有后来断然改变之前的思路而出现与我《书象》内完全相同的两类作品。类似他后来的“乱书”美术报虽然只发了一幅《书象系列之三》,但我起码曾经搞过几百幅之多。对有心人来说一幅“形式”的“窃用”完全可以脑洞大开而延伸出后面的无数,其形式无外乎笔墨线条恣意涂抹、垒加与疏离,那几年,我将此作为抽象水墨《书象》系列中的作品常常挥毫尽兴。“抄袭”一词在这里改为“窃取”更为合适,抄袭一幅画尤其是写实画形态构成只能用于“一幅”即了,而“窃取”别人形式语言的创造就可无限期地沿续下去。可以说“抄袭”如同偷了几条鱼,“窃取”则如同偷走了一张捕鱼的网。“乱书”、“墨书”的形式语言后来就一直为王冬龄先生所用,尤其“乱书”的形式至今未衰。

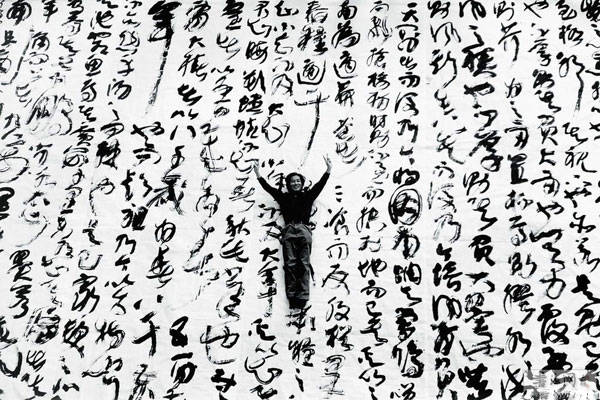

在我作品发表后的长时间内,王冬龄先生悄然搞出许多类似于我书象中的“乱书”与“墨书”作品,以自己的地位与权力背景等,光环无限放大地满世界招摇。在西方表演“乱书”时,甚至连某国首相都来捧场。一时间,什么“‘乱书打通了古今中外”,“王冬龄乱书的时代觉醒”,“是一位当代艺术的创造者和谱写书法当代艺术的真正开创者”与“领头羊”等,各种溢美之词像雪片一样飞来,确实能叫人满足与陶醉在一种虚妄的光环之中,对此有头脑的人想想真的感到不知是悲还是喜?当然,在吹捧的同时,也有许多网友怒批其“为了走红,不择手段”等,一时间倒挺热闹,终场只能是“好一似食尽鸟投林,落了片白茫茫大地真干净”!

客观一点说,王冬龄先生在“乱书”上确实是大张旗鼓迈开了大步,由于醉心于在表演上耗费时间与精力,难以真正静下心来入木三分地去思考与研究,可以说其“乱书”、“墨书”形式至今还是停留在我早期类似“书象”探知的范围,其内在形式语言与范围拓宽上没有继续向前走。我是一个全球化语境时代艺术上有点象“散打式”的探索者,加上早期“书象”积累的经验,几年前又有了兴趣,在“垒书”方面进行了时断时续的拓展,有些想法以后仍会在实验中施展,这里暂不赘述。总之,这个时代有的艺术家命中注定终其一生,只能一个人去追寻、发现与探求, 没什么不好,有兴趣就会乐在其中,所谓“成功”也就在过程之中。

诚然,艺术史表明,有艺术家两相不知的构思“雷同”与“撞车”,或明确而有意味的借以“挪用”的事,这些王冬龄先生都不是。客观事实摆在那儿,他就是长时间名利俱得的形式语言创造上的“窃取”。而这种形式如不逐步有新的提升与发展,重复写一百幅也等于写一幅,当然,有市场目的另当别论。我和王冬龄先生是同龄人,也都是老人了,虽不相识,但事件被踹出来后,如果当时他能就此事诚恳解释并通过他的弟子(我和他的一位研究生关系尚好)传达歉意,我也不会撰写此份声明了。既已发声,我愿承担所叙事实的一切责任,并将保留自己今后应有的一切追责权利。

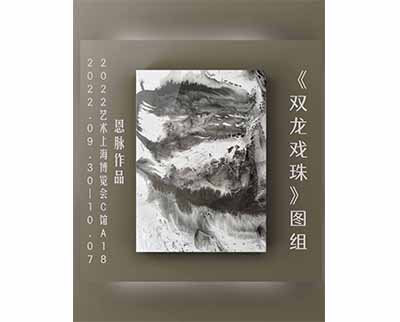

2011年7月9日《美术报》刊发杭法基抽象水墨中的《书象》系列

杭法基与王冬龄“墨书”对比(上面杭法基作品,下面王冬龄作品)

杭法基 书象 2006年

杭法基 书象 2006年

杭法基 书象 2006年

杭法基 书象 2006年

杭法基 留存的2007年前部分书象手稿

杭法基 留存的2007年前部分书象手稿

杭法基

2020年12月3日

于北京宋庄

附楚寻欢文章《从杭法基到王冬龄看现代书法的尴尬乱象》

(原文发表于2017年4月20日新浪收藏网)

王冬龄书法

文/楚寻欢

2015年,他在美国纽约的布鲁克林艺术博物馆现场乱书《心经》;在德国汉堡大学现场题壁《逍遥游》;在苹果杭州旗舰店,写了“惊人”的苏轼《饮湖上初晴后雨·其二》。

2016,他的乱书《心经》现场书写,去过加拿大温哥华美术馆、加拿大国家图书馆、新西兰国立美术馆、大英博物馆,还去过英国伦敦的维多利亚和阿尔伯特博物馆(V&A)现场题壁《道德经》第一章……

艺术史家范景中先生曾在“书非书”2015杭州国际现代书法艺术展研讨会上说他的作品,令其想起席勒的两句诗,大意是:混沌之中迸发出星星之光。

王冬龄在太庙前书写《心经》2016年 林梢青摄

在展后的雅昌专稿中,他特别自信而直接地说:“应该说‘乱书’是我艺术创作中一个新的突破。它是上苍的眷顾,使我走到自然本身。”(《现代书法主将王冬龄:怎一个乱字了得!》:雅昌2015年5月14日)

此人便是近几年在中国官方艺术舞台风生水起的王冬龄,正如他所言,他获得了上苍的眷顾,坊间弥漫起神一样的传言:长期关注他的人,在钦佩他的同时,也越来越确信他的意义。

杭王书法对比:上图杭法基作品,下图为王冬龄作品

然而,令人大跌眼镜的是,有心人发现,王冬龄2015年走秀发迹的“乱书”形式早在1997就有抽象实验水墨艺术家杭法基在探索尝试,并于2006年作为“书象”系列创作告一个段落而终结。更为神奇的是,王冬龄的“乱书”与杭法基的“书象”如出一辙,而杭法基的“书象”成熟终结期要早于王冬龄的“乱书”发迹期近十年。那么,王冬龄的“乱书”是拾人牙慧巧立名目哗众取宠还是自己确实独创在先?

杭王书法对比

杭王书法对比

杭王书法对比

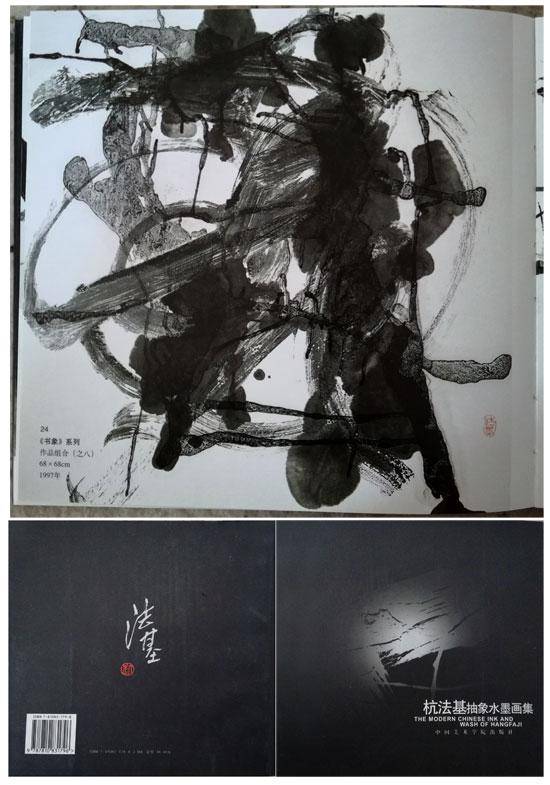

杭法基《书象》系列作品始于1997年至2006年间断断续续零散的创作出来,它是作为画家抽象实验水墨创作中的一个系列来完成,有的作品在网上零散的介绍过,还曾引起过小范围的争议。2002年中国美术学院出版社出版的《杭法基抽象水墨画集》曾选用过他的几幅前期《书象》作品。2007年3月7日至9日,在马鞍山市美术馆,举办过一次“杭法基《书象》系列作品”学术观摩展,《美术报》在当月的信息栏中有过简短报导。同年3月27日,《美术报》发表了杭法基谈书象创作的文章《一家之言》。作者出于对自己近30年抽象实验水墨作一回顾,2011年7月9日,《美术报》用六个版面介绍了杭法基抽象实验水墨系列作品,其中有一版半发了他的《书象》系列中的8幅作品。

杭法基抽象水墨画集,上部分为书中刊登的2007年作品

2007年杭法基《书象》系列作品学术观摩展请柬

2011年7月9日,《美术报》发表六版杭法基抽象实验水墨作品介绍,上面是其中《书象》系列中的几幅

从杭法基“书象”创作的阶段与展出、发表时间(1997-2006)来看,王冬龄那时更多的是《逍遥游》之类的巨幅狂草,照片与报纸上的联屏书写类,以及后来榜书表演之外的银盐书法(一种用感光材料直接在相纸上书写,并通过曝光控制产生各种层次的书写样式)。而类似杭法基“书象”作品的“乱书”定位形成至少是2015年后才开始的。

王冬龄:庄子《逍遥游》-2003年

王冬龄的西湖主题作品

我们来看两段有意思的引述佐证:

一、“王冬龄的传统草书和现代书法创作,已足以使他立足于当今艺坛,但他最近创作的乱书系列,则将他的艺术生涯推向了高峰。一方面,作为踪迹和结果,乱书或许可以在世界抽象艺术史上占有一席之地。”(沈语冰:王冬龄的乱书;出版源:《诗书画》,2016(4):44-56)此文发表于2016年,说王最近创作的“乱书”,其中“最近”两字也应是2016 年,再向前推也不过是2015年,而杭法基的“书象”系列是1997年创作,2006年终结告一个段落开始集中精力于抽像水墨文人画系列。2007年初在地方上作为回顾观摩展出,因为经费原因推迟至2011年7月9日又在“美术报”上发表“书象”系列回顾。王冬龄的“书象”探索是在杭法基“书象”终结或若干年之后才开始的,但其“乱书”与“大块墨书”的图像形式与杭法基“书象”系列几乎完全相同(如上图)。传统书画家对同时代的或古人的作品常以摹仿临学开始,古人也常在画面写上“仿某某”之类题识,但这仅仅是学习阶段。进入创造性阶段,一幅书画完全象某人的风格与路数,也是对他人创意的模仿与学习,把摹仿抄袭说成创造来窃取洗白的行为注定是经不起历史检验的。

二、“王冬龄先生的乱书为其所独创的现代书体之一,王先生因这种创体被书坛誉为‘仅此一人’,从而乱书之为书体也就‘仅此一体’。”(李川:王冬龄乱书“乱谈”:现代性论争中的书法 出版源:《诗书画》,2016(4):68-73)此文更是煞有介事地大肆舔菊吹捧,兴起于80年代中后期的现代书法运动已逾30年,类似“乱书”体早已萌芽,应该说这种群体性尝试是现代书法运动的大潮下应运而生的产物。

最早提出“书象”概念的刘骁纯就指出,“书象”所针对的对象包括传统的书法和文字,甚至也可以兼容传统的图形符号。但从纯粹理论上讲,他又认为书法是轴心。或者可以换一种说法,狭义“书象”是针对中国传统的书法而言的,广义“书象”的针对性可以兼容中国和其他民族的传统文字和符号;狭义“书象”指书法之象,广义“书象”可以兼容文字之象甚至符图之象。如此看来,杭法基与王冬龄的“大块墨书”与“乱书”以及古干现代书法中更似抽象画的符图之象作为现代书法的一个分支都可以列入“书象”范畴。把王之“乱书”奉为书坛“仅此一人”、“仅此一体”凸显了我们夜郎自大与荒谬无知的艺评语境。

红色袜子与王冬龄

我们再来领略下来自中国美术学院院长许江的溢美之词:“从2003年中国美院南山校园建成肇始,冬龄师写大字已成一个重要的文化现象。他的一双红袜子,脚踏数以百计的中国大字,足乘《逍遥游》、《道德经》、《心经》等东方贲典,攀援欧亚拉美的众多艺坛圣殿。这一书写现象以其现场的效果,揭示字体与人体一体、手动与心动齐动的书写内涵,创立了当代艺术创作的新模式。他沉醉于这一模式之中,挥洒放骸,从容浮游,将中国的典籍、文字、书写、气格、体魄、文意融为一体,合成当代东方的新艺术。他是东方的泳者,搏击全球当代艺术的激流汪洋。”在此,我想陈述的一点是,这位被美院体制高层范迪安青睐,许江眼中“解衣槃礴,真画者也”的王冬龄实际上最让时代痛心之处就在于“不真诚”,他出道之初就技艺平平,所谓的巨幅狂草不过是放大的平平之作,布局章法整个一潭死水,字体毫无生机与灵气。他的艺术历程里各种转换投机粉墨登场的表演形式透露的是善于社会活动的心机盘算,对功利的狂热一览无余。

王冬龄创作现场

中国美术学院书法系副教授张爱国这些年一直跟随着王冬龄,对“乱书”有个很形象的比喻:“我发现王老师草书留下的痕迹,就像赛车手漂移时轮胎留下的痕迹,也像人们洗完头发后的零乱,头发本身是有序的,而那种乱是最原始、最自我的。王老师在写大字时头发也在跳舞,假如他把头发梳理得非常整齐,这种美就不存在了。”这位虔心跟随王冬龄的副教授领悟到的“乱书”之“乱”原来是现场表演感,这种表演感更多是寄托于头发之凌乱夺眼球,而不是心性状态的放达与自由,可谓一语中的。

现代书法真正进入国际视野是从二战后日本的少字数作品在欧美巡回展开始,书法走向更自由的抽象形式标志着战后日本现代书法运动的真正启动,这种形式的出现一方面是因为延绵几千年的传统书法形式面临难以出新的窘境,另一方面直接来源于西方抽象表现主义国际语境影响。现代书法运动在中国的兴起是80年代中后期,今天日渐式微的日本现代书法几乎已经销声匿迹,中国人以无比的热情捧出“井上有一”勉为其难苦撑的正是三十年现代书法运动一直不愠不火的尴尬表现。书法是线条的艺术,风格上的崇尚古典与走向现代抽象图式或者说传统古典中融入现代,现代书法中包含古典,这种矛盾发展态势是值得首肯的。不管是传统书法还是现代书法走向当代都需要具备个性魅力成就其独创性方能立得住脚,徐渭、金农、弘一等书家在他们所处的那个时代都以个性魅力的书风自成一格,在“人人都是艺术家”,媒介材料空前丰富,艺术外延被一次次彻底颠覆的今天,不管是传统书法还是现代书法都有其更多发展的可能性也更具挑战性。

然当代艺术更关乎人性独立自由之精神内核,艺术家的状态比艺术本身更为重要,艺术家的创作精髓不应是某种材料或某种形式的书写绘画,而应是他们的品性,他们最伟大而光荣的杰作,应该是如何适当的生活自处。我们可喜地看到古干、杭法基、谷文达等艺术家在中国现代书法运动兴起初期有过较为纯粹真诚的探索,沃兴华、王镛、曾翔等书家为现代书法从古典走向现代的道路上提供了不同的探索样式,尽管在前进的道路上难免也有模仿徘徊不前的痕迹,但他们大抵态度是真诚的。遗憾的是,我们当下更多所谓的现代书法要么邯郸学步亦步亦趋,要么标新立异于形式哗众取宠。在信息渠道与媒介材质越来越丰富的今天,我们鼓励和而不同多元并进的艺术创作的同时还应该警惕急功近利浮于表面形式的自我标榜。传统书法与现代书法目前所面临的困境与尴尬,其实质归根结底是人心的困境与尴尬。王冬龄式的这种疲于奔命的媚俗表演背后是我们对“功利”渴望至极集体膜拜大环境的表征,一种并不高明的表演能获得如此强势话语权背后是一个大国上层建筑普遍假大空、文化艺术修养普遍底下的生动折射。

王冬龄用白漆和不锈钢镜面创作的《易经》

美的大自在来自“随心所欲不逾矩”的素养,那些已经脱离书法基本元素(文字符号、汉字线条表征)的作品为何一定要抱守“书法”不放?那些热衷假大空表演、绞尽脑汁玩形式,没有实质内容突破的皇帝新装为何屡试不爽?这是一个艺术界同仁更应值得深思的问题。

“学书当自成一家之体,其摹仿他人,谓之奴书。”按欧阳修《学书自成一家说》所指,王冬龄所谓的现代书法是不折不扣的奴书,其虚张声势的“乱书”不过是拾人牙慧的“书象”分枝,他疲于奔命的书法形式转换也只是在外衣上做徒劳无功的文章,他曾经自认为观念上突破了所谓东方背景,更容易成为世界语言的的银盐书法最终不了了之,如今红透“官方主流”书坛的“乱书”又难逃落入窠臼乘凉、摹仿抄袭的套路。

诚然,相对于毫无书法根基的江湖杂耍,王冬龄的“乱书”方向似乎又是紧贴学术追求的,行走在一个更开放更自由的现代语境中,其艺术探索在某些方面是值得肯定的。遗憾的是,无暇研究做学问的王冬龄投机取巧挪用创意,丢掉了先贤们最宝贵的“真诚”品性。王冬龄是我们名利裹挟的学院体制下孕育的高智商精英代表,没有王冬龄,一定还会有李冬龄、刘冬龄···当名利骤至,艺术生命被阉割,他们离艺术本体也就越来越遥远。

王冬龄的成名迎合了物欲横流的大环境,如他所愿:“我不在乎身后名,我希望生前获得应有的荣誉。”如此信誓旦旦的欲望之呼作为他的座右铭与颁奖词恰如其分。(楚寻欢2017/4/17于京东)

作者楚寻欢:原名王绍军,湖南武冈人,南蛮北漂客,喜禅好诗,媒体人、独立艺评人、环球文化网主编、东方禅社发起人。

-

展讯 I “棋实媒友”——董子棋艺术沙龙展

在当代艺术多元共生的浪潮中,青年艺术家董子棋携其漆画、油画与综合材料作品,以一场... -

以传统工笔勾写都市中的抒情,鲍莺展“花开有时”

2月7日,“花开有时——鲍莺作品展”在上海刘海粟美术馆对外展出。 -

抽象唯一,中美抽象艺术交流展在上海隆重举行

2026年1月18日下午,“抽象唯一——上海夏威夷抽象艺术交流展暨上海抽象画会成... -

风云际会——上海抽象画会成立二十五周年图片简史

风云际会——上海抽象画会成立二十五周年图片简史 -

鲍莺、金江波、史依弘荣获“文化和旅游部优秀专家艺术家”称号

鲍莺、金江波、史依弘荣获“文化和旅游部优秀专家艺术家”称号 -

抽象唯一,上海唯一——上海夏威夷抽象艺术交流展暨上海抽象画会...

抽象唯一,上海唯一——上海夏威夷抽象艺术交流展暨上海抽象画会成立二十五周年大展